分化や薬剤評価に有用な神経突起長の非侵襲かつ経時的な解析

ポイント

様々な薬剤等の効果を評価する指標として、iPS細胞(人工多能性幹細胞/iPSC)に由来する神経細胞の神経突起長が利用されています。位相差画像解析を用いることで、神経突起を非侵襲的に、かつリアルタイムで長期間観察することができます。

概要

これまでヒトの神経細胞を大量にスクリーニングに使用することは困難でした。しかし、ヒトiPS細胞やヒトES細胞(胚性幹細胞/ESC)などのhPSC(ヒト多能性幹細胞)から神経細胞を分化させる技術が進歩し、医薬品候補物質の効果や毒性を、hPSCを元に製造した神経細胞を用いて評価できるようになりました。

患者由来の細胞から製造したiPS細胞を用いて、疾患の特徴を有した神経細胞を作る試みも進み、創薬スクリーニングがより効率的に進むと期待されています。

神経突起長の測定は、神経疾患に対する候補化合物の効果や毒性の評価に広く用いられています。位相差画像を用いて非染色で神経突起長の測定を行うことで、培養中の細胞の形態変化を非侵襲的にリアルタイムで長期間観察することができます。

課題

課題

マニュアルによる神経突起長の測定は困難

常に形状が変化し、また形状が複雑な神経突起長をマニュアルで定量的に測定することは困難です。

課題

一般的な蛍光染色はエンドポイントアッセイにのみ使用可能

一般的に用いられている免疫染色等の蛍光色素による標識法は細胞を固定して観察するため、同じ細胞を生きたまま継続的に評価することは困難です。

課題

蛍光タンパク質発現や生体染色による標識は侵襲性の評価が必要

蛍光タンパク質発現や生体染色によるライブセルイメージングの場合、それらの処理により細胞の性質が変化してしまう可能性を排除する必要があります。

ソリューション

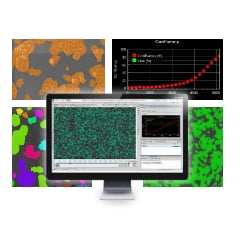

位相差画像解析による非侵襲的な手法により、神経突起を自動認識し、総神経突起長を測定します。神経細胞の位相差画像から、画像解析により神経突起を自動でマスキングし、その長さを測定します。タイムラプス撮影により経時的に取得した画像を使用し、総神経突起長の変化を数値化できます。

インキュベータ内に設置した細胞観察装置「BioStudio-T*」を用いることにより、hPSCに培養環境変化の影響を与えず長期間にわたり細胞の位相差画像を撮影することができます。

*製品の生産は終了しています。細胞培養・アッセイに関して、また製品についてのご質問等は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。画像解析ソフトウェア「Cell Analysisモジュール」の製品情報はこちら

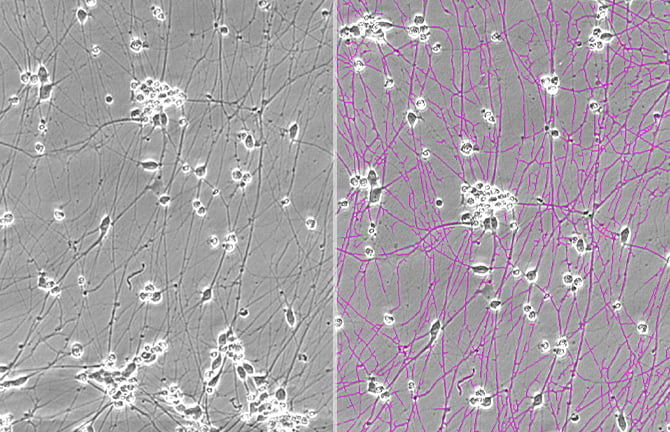

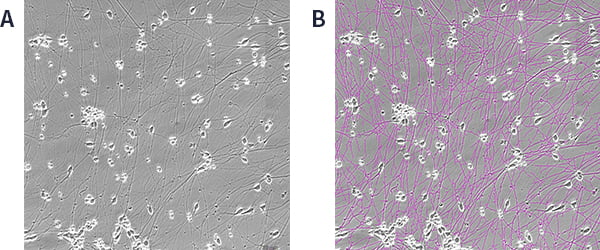

hiPSC-derived GABAergic Neuronの位相差画像とマスク画像

hiPSC-derived GABAergic Neuronを1.0×105細胞/ウェルの細胞密度で播種し、位相差画像を取得し解析した。

(A)播種6日後の位相差画像、(B)神経突起部分(マゼンタ)のマスク画像

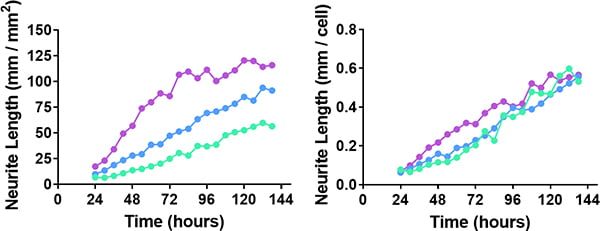

神経突起長の経時的変化

hiPSC-derived GABAergic Neuronを0.5×105(緑)、1.0×105(青)、1.5×105(紫)細胞/ウェルの細胞密度で播種した条件における単位面積(1mm2)あたりの神経突起領域長をグラフ化した。

活用シーン

アッセイ構築のための評価指標に

- 培養条件の妥当性検証(培地組成、継代方法、作業者間の手技のばらつきなど)

- 細胞株間の分化度の比較

画像解析の技術と品質評価のノウハウで

創薬や細胞培養および様々な研究現場の

課題解決に貢献します。

相談するお問い合わせフォームへ

画像解析トライアルの

お申し込みもこちらから