日本初の臨海実験所が開設されたと言われる江の島を正面に望む、『新江ノ島水族館』と並んで、『なぎさの体験学習館』があります。陸と海の境にある、なぎさを知り、学び、考え、行動することをテーマとしたこの施設では、訪れた子供や大人たちといっしょに海の生物の観察をするため、ニコンの顕微鏡を役立てています。

地球の約70%を占める海。

世界屈指の海岸線の長さを持つ日本。

地球の総面積は、約5億1千万㎞2。その中で海が占める面積は、約3億6千万㎞2です。つまり地球の約70%は海、ということ。この“海の広さ”こそ、地球が青い惑星である主な要因なのです。そして、海は生命の起源とされていますが、雲や風、雨といった、気象、大気循環の源のひとつでもあるのです。

日本は四方を海に囲まれた島国。その海岸線の総延長は約3万5千㎞にも及びます。これは、地球一周分の4万㎞に近い距離。さらに日本の近海にはいくつもの海流が流れており、それらが生物多様性を支えています。国立研究開発法人である海洋研究開発機構と京都大学、東京大学などのグループで進められた、海洋機構海洋生物多様性研究プログラムの発表(2010年)によると、日本近海には深海生物まで含めるとバクテリアから、魚類、ほ乳類まで約3万4千種ものさまざまな生き物が棲息し、これはオーストラリアと並び世界でも類を見ない豊かさということです。

新江ノ島水族館は、相模湾を擁する神奈川県にあります。“相模湾と太平洋”、そこにくらす“生物”を、展示や研究などの基本テーマとしており、海やそれを取り巻く環境を楽しく遊びながら学べるエデュテインメント※1型の水族館として、展示やショー、イベント、体験プログラムを開発・提供しています。

相模湾の最も深い部分は約1,000mにも達します。その表層には黒潮系、深層には親潮系の海水が流れ、そこに丹沢や箱根の森からの河川水が流入することで、栄養豊かな水質と、約1,000種とも言われる多様な魚種をもたらしています。まさに、海の生物の宝庫と言える海域なのです。また新江ノ島水族館は、前身である江の島水族館時代より、世界初のクラゲ展示館の開設や、貴重な深海生物の展示など、他の水族館を牽引するような挑戦を続けており、2014(平成26)年には、日本で初めて水族館に本格的なプロジェクションマッピングを導入した「ナイトアクアリウム」の実施と、世界初の生きた「シラス」の展示を成功させています。その先進性は、1877(明治10)年に米国の動物学者、エドワード・S・モースが、江の島に日本初の臨海実験所を設けたとされる※2ことと無縁ではないようです。

- ※1エデュテインメント(Edutainment)とは、エデュケーション(Education:教育)とエンターテインメント(Entertainment:娯楽)を組み合わせた合成語で、近年、博物館や美術館などでは、楽しみながら学習する手法を表現する用語として認知されています。

- ※2モースは江の島に小屋を借り臨海研究を行なったが、施設の所在番地は記録が残されていない。

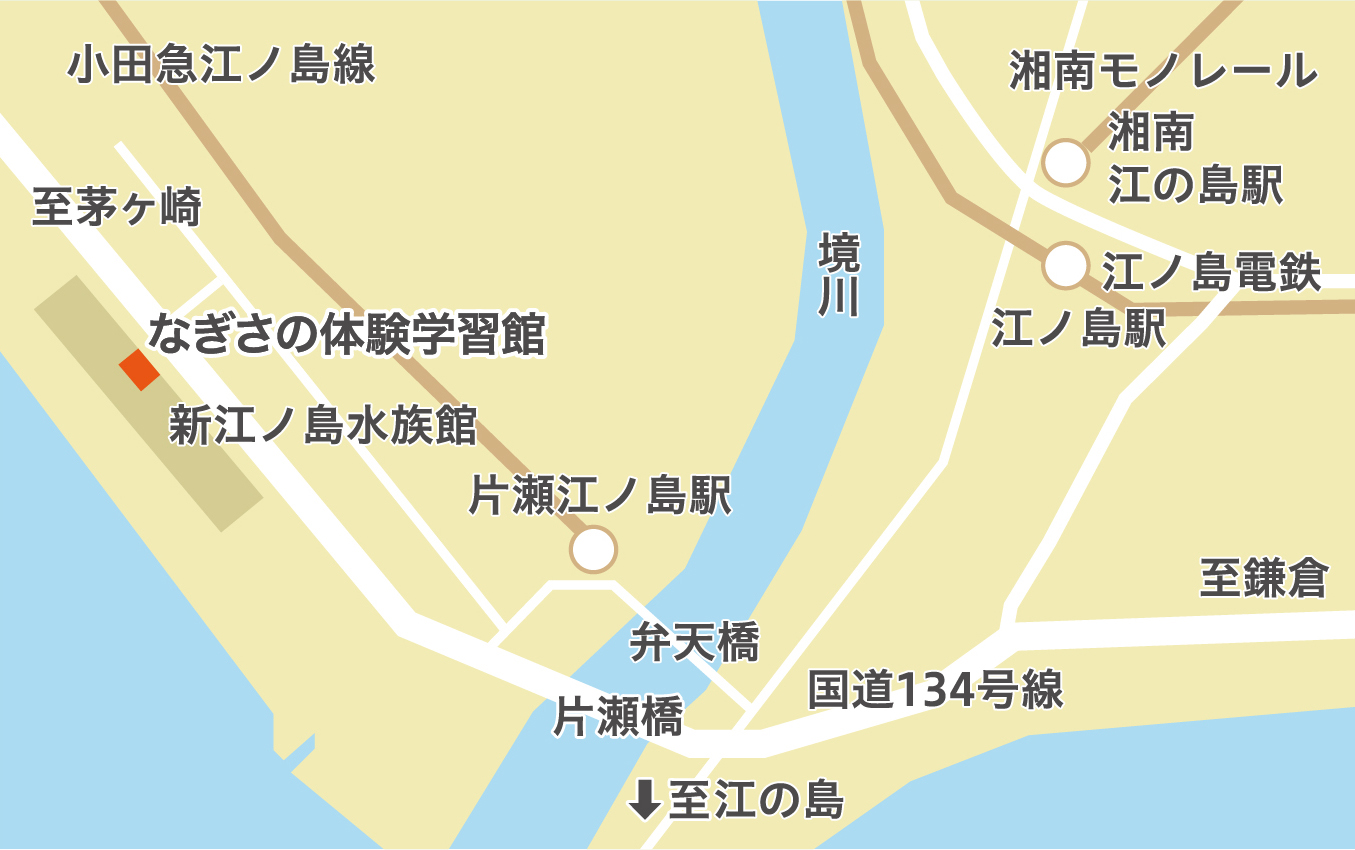

最寄駅

- 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩3分

- 江ノ島電鉄「江ノ島駅」より徒歩10分

- 湘南モノレール「湘南江の島駅」より徒歩10分

- ※一部の展示はお休みしています。

新江ノ島水族館の一角に、湘南のなぎさとふれあう『なぎさの体験学習館』があります。

新江ノ島水族館に寄りそうように佇む青い建物。それが、神奈川県の施設である、なぎさの体験学習館です。館内への入場は大人も子供も無料。また、新江ノ島水族館とは2階でつながっており、水族館のチケットがあれば自由に出入りできます。

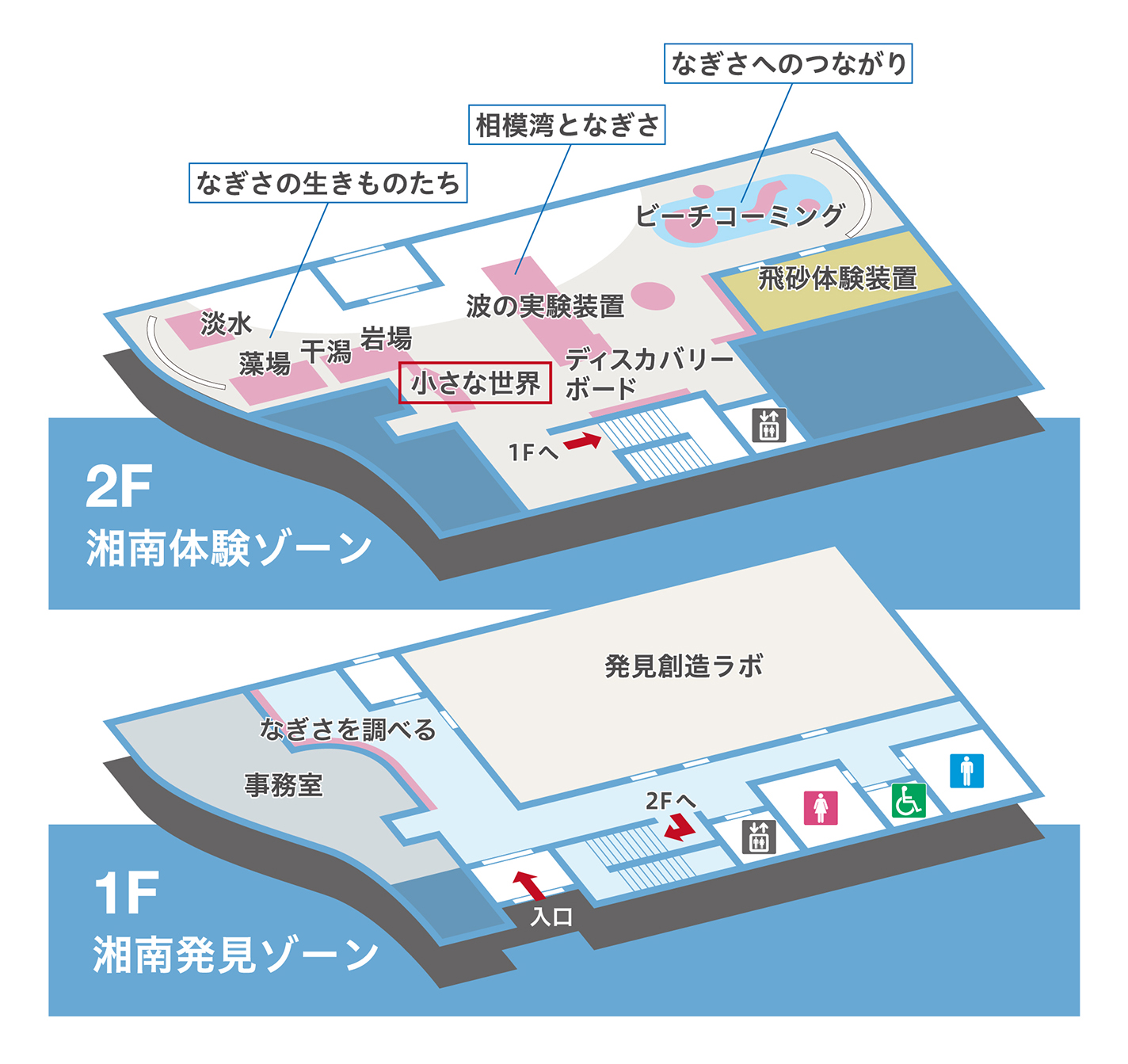

笠松舞さん

「なぎさの体験学習館は、湘南のなぎさとふれあい、なぎさの大切さを知り、学び、考え、行動することを基本テーマとして、さまざまな企画・展示を開発・運営しています。」と語ってくださったのは、体験学習チーム チーフキュレーターの笠松舞さん。この施設は2階建てとなっており、1階が“湘南発見ゾーン”、2階が “湘南体験ゾーン”となっています。“湘南発見ゾーン”には、なぎさでの遊びや自然観察の情報を調べることができるコーナー「なぎさを調べる」と、貝殻や石、海岸の漂着物やリサイクル品などを使った工作を体験できるワークショップを行う「発見創造ラボ」があります。そして“湘南体験ゾーン”には、「なぎさの生きものたち」というコーナーがあり、なぎさにくらす生きものたちのいくつかの場面を切り取った水槽が設置されています。岩場、干潟、藻場などの中で、磯の潮だまりを再現した岩場の水槽では、ヤドカリやヒトデなどを実際に触ることができます。その他にも打ち寄せる波によってトンボロ(陸と島を繋ぐ砂の道)ができるしくみや、海流によって運ばれるさまざまな漂着物、海風と飛砂(ひさ)を防ぐための工夫などを紹介しています。

なぎさの体験学習館は年中無休※で、開館時間中※はいつでもだれでも入ることができます。館内では「発見創造ラボ」での工作や、「なぎさの生きものたち」の岩場の水槽でヤドカリやヒトデとふれあうこと、なぎさ特有の飛砂について知ることができる体験装置などが特に人気。訪れた子供たちはもちろん、大人にとっても驚きや発見があります。「工作やなぎさでのフィールドワークなどのワークショップも、さまざまな趣向を凝らした展示に関しても自分たち自身がワクワクしながら企画を立て、それらを実現し、運営しています」とお話ししてくださった笠松さん。なるほど、そのワクワクがみんなに伝わるのだなと思いました。

- ※年中無休(施設点検等での臨時休館あり)開館時間は、3~11月9:00~17:00 12月~2月10:00~17:00

- ※一部の展示はお休みしています。

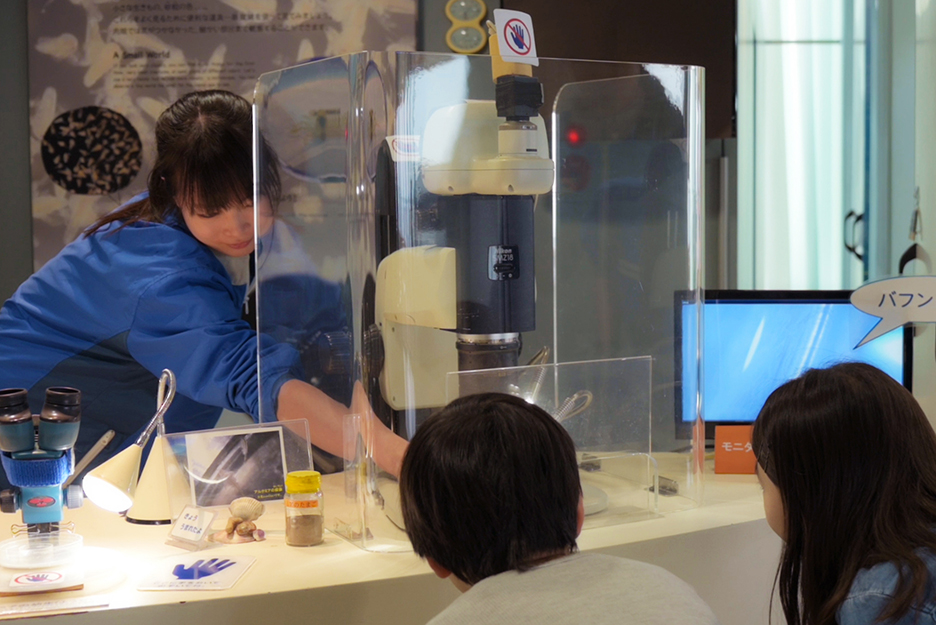

生きものの小さな世界の観察に顕微鏡が貢献。

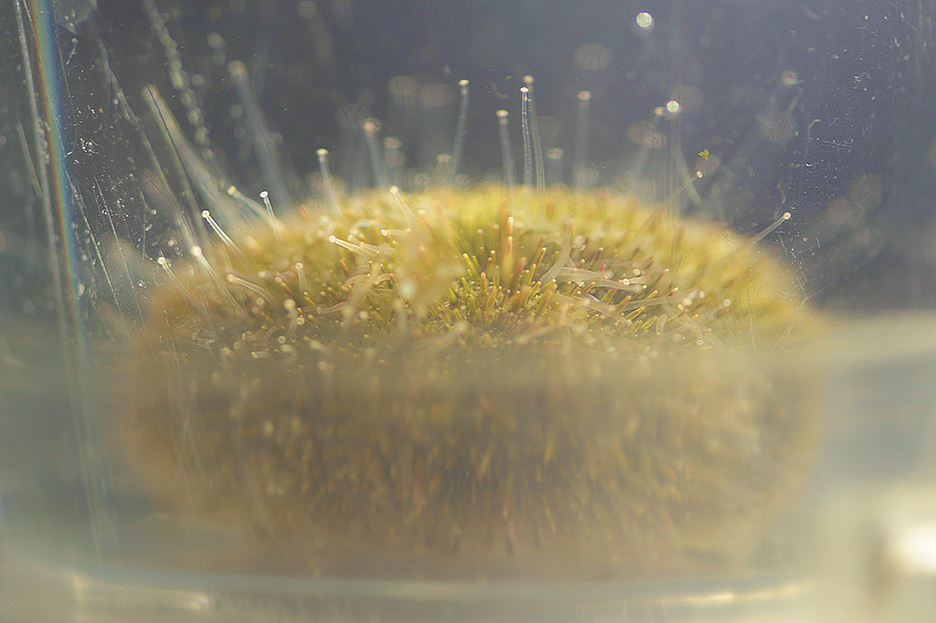

先ほどご紹介した、“湘南体験ゾーン”。実はここで、ニコンの顕微鏡が活躍しています。それは「なぎさの生きものたち」の場所にある「小さな世界」というコーナー。大きなカウンターの上に実体顕微鏡が設置され、肉眼では見えない不思議な世界を紹介しています。顕微鏡のステージの上に観察対象をセットして顕微鏡画像をモニターに投影し、笠松さんを始めとするスタッフの方がその映像を来場者のみなさんといっしょに見ながら説明を行います。この日は、バフンウニが登場。不思議な画がモニターに現れます。すると笠松さんが子供たちに優しく語りかけます。「ねえ、ウニに足やハサミがあるって知っていた?」。指さされたモニターの部分を見ると、たしかに吸盤のようなものが先端についた無数の足みたいなものや、ところどころにごく小さなハサミのような形をしたものがあります。あまり動きを感じないウニにこんな活発な表情があったことに、とても驚きました。

提供:なぎさの体験学習館

提供:なぎさの体験学習館

提供:なぎさの体験学習館

提供:なぎさの体験学習館

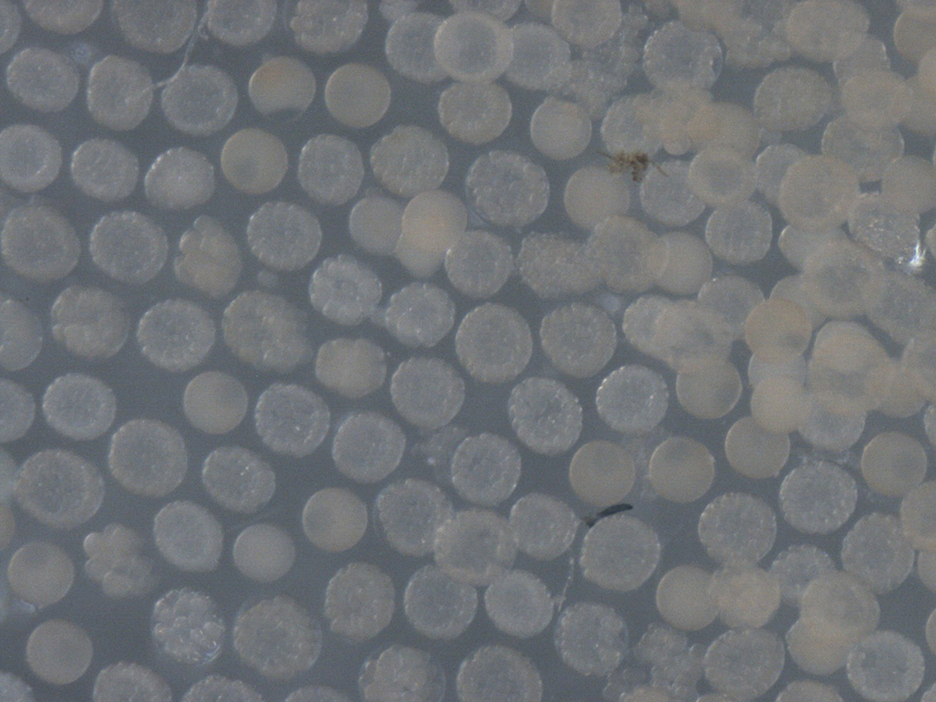

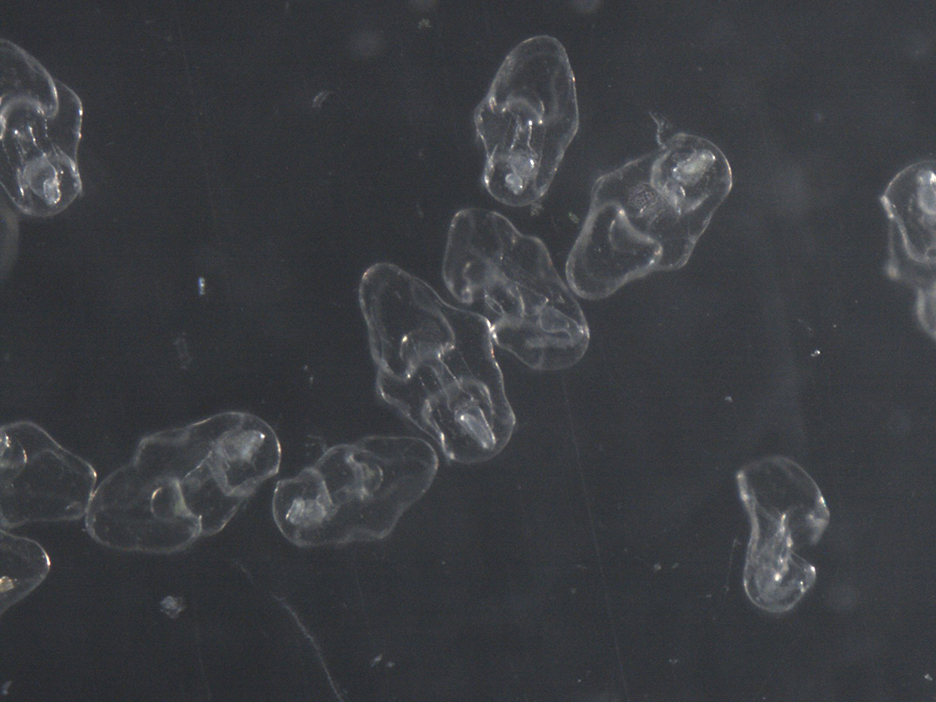

「日常の視点では決して見ること、知ることのできない、生きものの小さな世界に触れることができるのは、顕微鏡ならではの面白さです」と笠松さん。他にも時期などによってヒトデやアメフラシ、卵から生まれたばかりの甲殻類の幼生などが主役になるようです。「今後、海の生きものが、卵の状態からふ化して成長する過程をみなさんに見てもらうようなことを考えています」と、新たな顕微鏡の活用方法についてのアイデアをお話ししてくれました。

「これからも、より多くの方がずっと来続けていただける施設であるように、子供たちはもちろん、大人も夢中になれるような、新しい企画、楽しいプログラム、新鮮な展示などをスタッフ一同で考え、実現し、運営していきたいと思います。」と語る笠松さんの笑顔は、まるで優しい海のようでした。

海に触れ海を知ることは、命の尊さ、環境の大切さを学ぶことにつながっています。そしてそれは子供たちがよりよい未来を創造するための力になるのではないでしょうか。ニコンの顕微鏡は、これからも子供たちが知り、学び、考え、行動することに貢献していきます。

- ※一部の展示はお休みしています。