知覚・認知・意思決定などをつかさどる脳の働きの解明は、生理学・医学の大きなチャレンジのひとつ。昨年春、理化学研究所 脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チームの共同研究グループは、広視野・高解像・高速撮影などで広範囲な脳の活動を捉える、顕微鏡を開発しました。研究所、大学、企業が力を合わせて挑んだこの画期的なプロジェクトに、ニコンの顕微鏡技術も貢献しました。

脳の広域ネットワークを捉える顕微鏡。

国立研究開発法人理化学研究所(理研)は、物理学、工学、化学、生物学、医科学などの幅広い分野で研究に取り組む、日本で唯一の自然科学総合研究所です。今回は、その本拠地である埼玉県和光市にある施設を訪問しました。

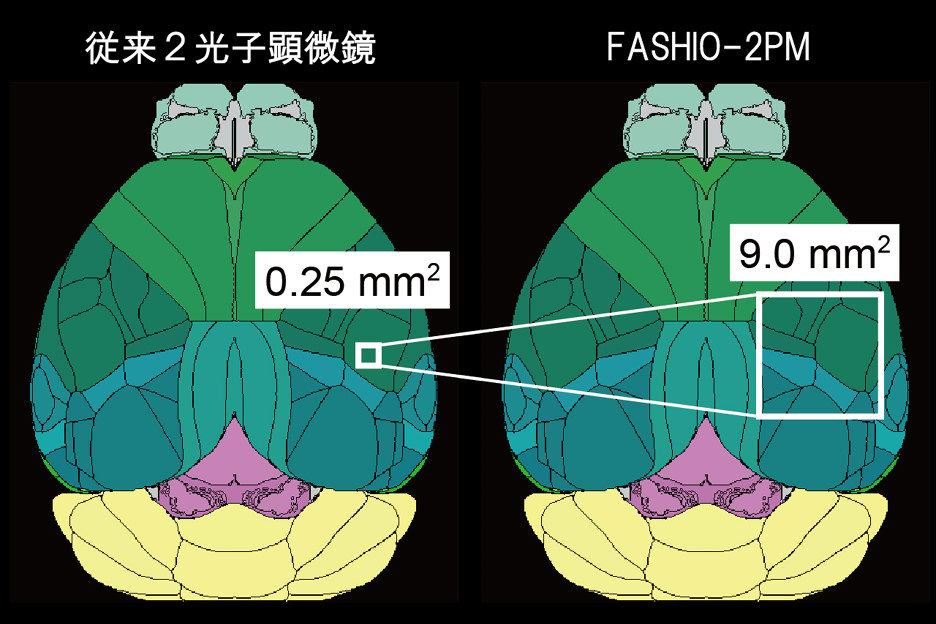

お話を伺ったのは、脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チームの村山 正宜チームリーダー。村山先生の率いる共同研究グループが開発した、特殊なレーザー顕微鏡※1(FASHIO-2PM:ファシオ・ツーピーエム)を取材しました。FASHIO-2PMはマウスの大脳皮質に存在する、1万6千個以上の神経細胞の活動を、従来の36倍という広視野で捉えるとともに、その動画撮影に成功した画期的な顕微鏡です。この広い視野と記録された細胞数、そして動画の撮影速度は、レーザー顕微鏡としては世界最大・最速※2。この成果は多くの研究者たちの注目を集めています。

触知覚生理学研究チーム チームリーダー

生命科学博士 村山 正宜

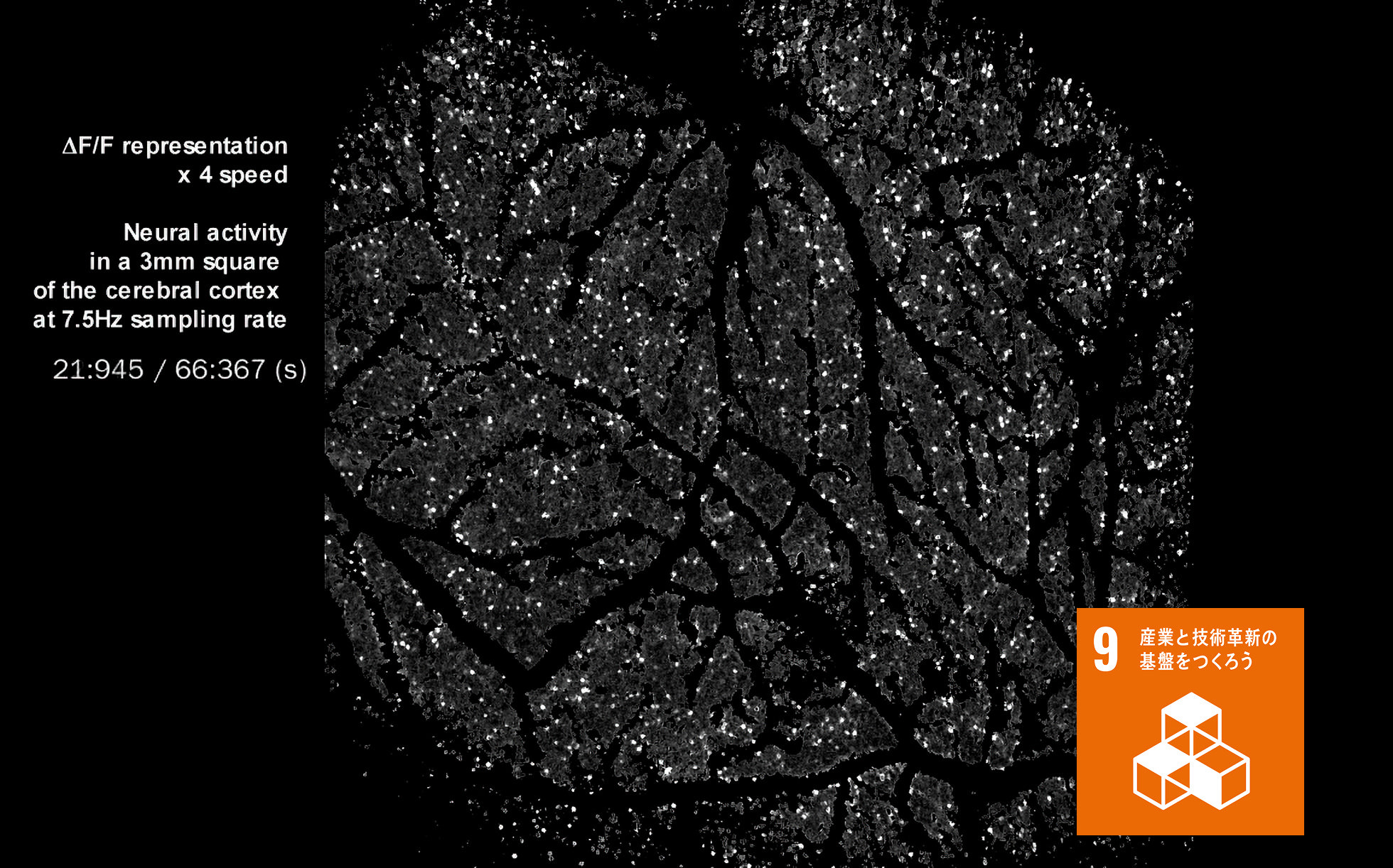

ではFASHIO-2PMは脳の解明にどのような新しいビジョンをもたらしたのでしょうか。下の動画はマウスの脳の活動を捉えたものです。夜空の星のように輝いているのは、マウスの体内に生成されたカルシウムセンサーと呼ばれる蛍光タンパク質が、FASHIO-2PMのレーザー光によって励起※3され、光を発しているため。そのきらめきは神経細胞の活動が活発であるほど顕著になり、脳のリアルな活動状態を克明に見ることができます。

従来のレーザー顕微鏡でも脳の活動を捉えることは可能でしたが、ごく狭い範囲に限られていました。これを克服する目的で広視野観察が可能な顕微鏡も報告されていましたが、それらの顕微鏡では解像度や感度の関係で不明瞭な暗い画像になりがちで、撮影速度も1秒に1枚程度であったため、瞬時に変化する脳の活動を正確に捉えられなかったのです。FASHIO-2PMは3×3mmの広い視野を、細胞レベルの分解能で高感度撮影でき、脳の複数の領域を同時に捉え、1秒に7.5枚の速度で瞬間的な変化も撮影できます。「シンポジウムなどでこの動画を見せると、これはすごい!と驚かれ『やはりこの顕微鏡は特別なんだ』という実感が湧きました」と村山先生は開発発表時のエピソードをお話しくださいました。

画像提供:理研脳神経科学研究センター

- ※1レーザー顕微鏡とは観察のための光源にレーザー光を用いる光学顕微鏡のこと。通常はLEDやハロゲンライトなどを使用。FASHIO-2PMは2つのレーザー光を用いる。

- ※22021年4月20日の理化学研究所ニュースリリースによる。www.riken.jp/press/2021/20210420_1/

- ※3励起とは、原子や分子が、熱、光などのエネルギーを与えられ、もとの状態からエネルギーの高い状態に移ること。

最先端の技術と確かなパートナーシップの結晶。

共同研究グループは、2つの研究所、5つの大学、3つの企業で構成されました※。そこにニコンも参加しFASHIO-2PMの開発に貢献。今回は設計に関わったニコンの技術者二名にも話を聞きました。この顕微鏡は、非常に短い間隔で点滅を繰り返すパルスレーザーを照射しながら超高速スキャンを行うため、光を反射させる特殊なミラースキャナーを高速・高精度で駆動・制御しながら画像を取得します。そのための電気ハードウェアの設計を黒岩 義典主幹技師が行いました。「村山先生の要求仕様と希望を入念にヒアリングし、実現のための方式、装置構成、メンバーの役割分担などの協議を繰り返しながら進めました」と語る黒岩はレーザー顕微鏡の開発に携わって30年以上の超ベテラン。「電気ハードウェアを機能させるのはすべてソフトウェアであり、常にソフト開発担当の堀越と密に連携していました」と、ファームウェア設計の堀越 勝主幹研究員との関係についても触れました。

ヘルスケア事業部 設計部 第二設計課

主幹技師 黒岩 義典

その堀越は、コントローラー内部のファームウェア設計、セットアップ用のソフトウェア、研究者が使うアプリケーションソフトの仕様設計などを行いました。堀越に、さまざまな最先端の技術と知見を結集した、共同研究グループに関して聞くと、「初めて画像が撮れたときはみんなで大喜びしました。そんな感動を全員で分かち合いながら開発に取り組んだ一体感のあるチームでした」と当時を振り返り、さらに「研究者が使うソフトウェアに関しても、村山先生からの要望を丁寧に聞き、使いやすいものができたと思います」と、村山先生との緊密な関係についても語りました。二人に村山先生の求める仕様に応えることができた要因について聞くと、ニコンが長年積み重ねてきた顕微鏡開発の技術とノウハウがあったからこそ、高いハードルをクリアできたとのこと。それは、他のメンバーについても同じことが言えます。それぞれの高い技術の結集と一体感のある結束がFASHIO-2PMを生んだと言えるでしょう。

設計部 第三設計課

主幹研究員 堀越 勝

- ※理化学研究所、生理学研究所の2つの研究所。東京大学、東京工芸大学、順天堂大学、東北大学、九州保健福祉大学の5つの大学。株式会社フォブ、浜松ホトニクス株式会社、株式会社ニコンの3つの企業による。

新たな視野から広がる、新たな挑戦。

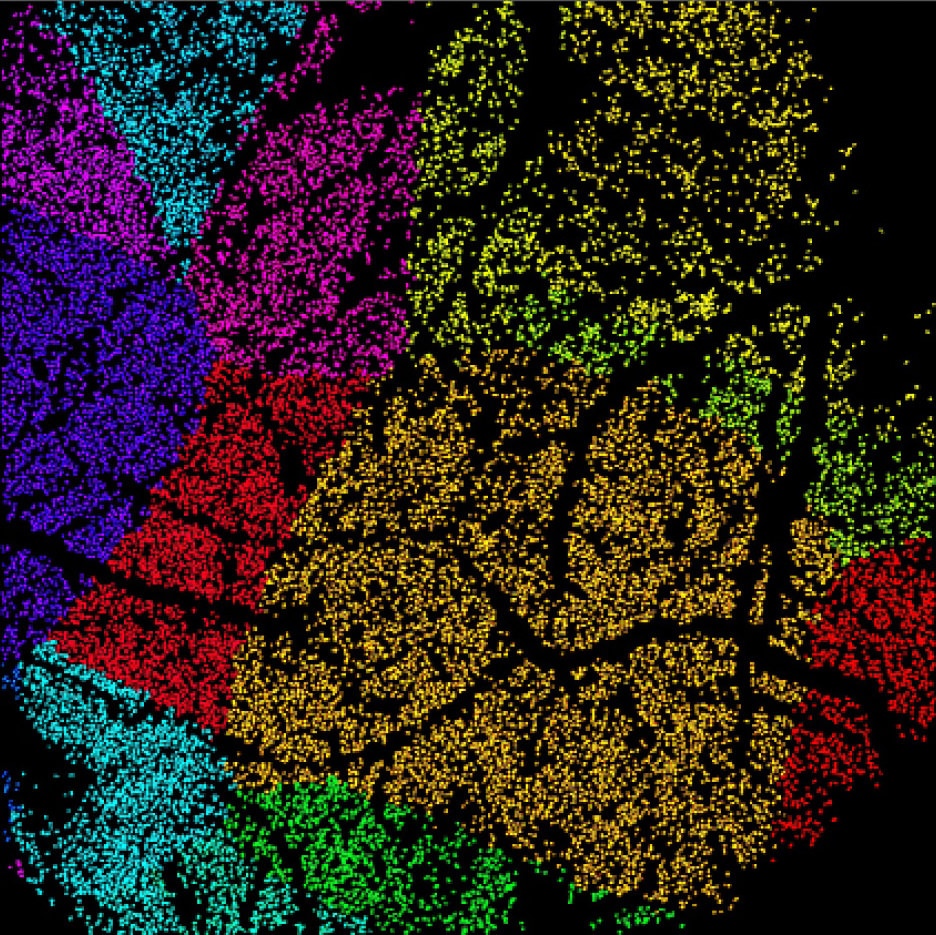

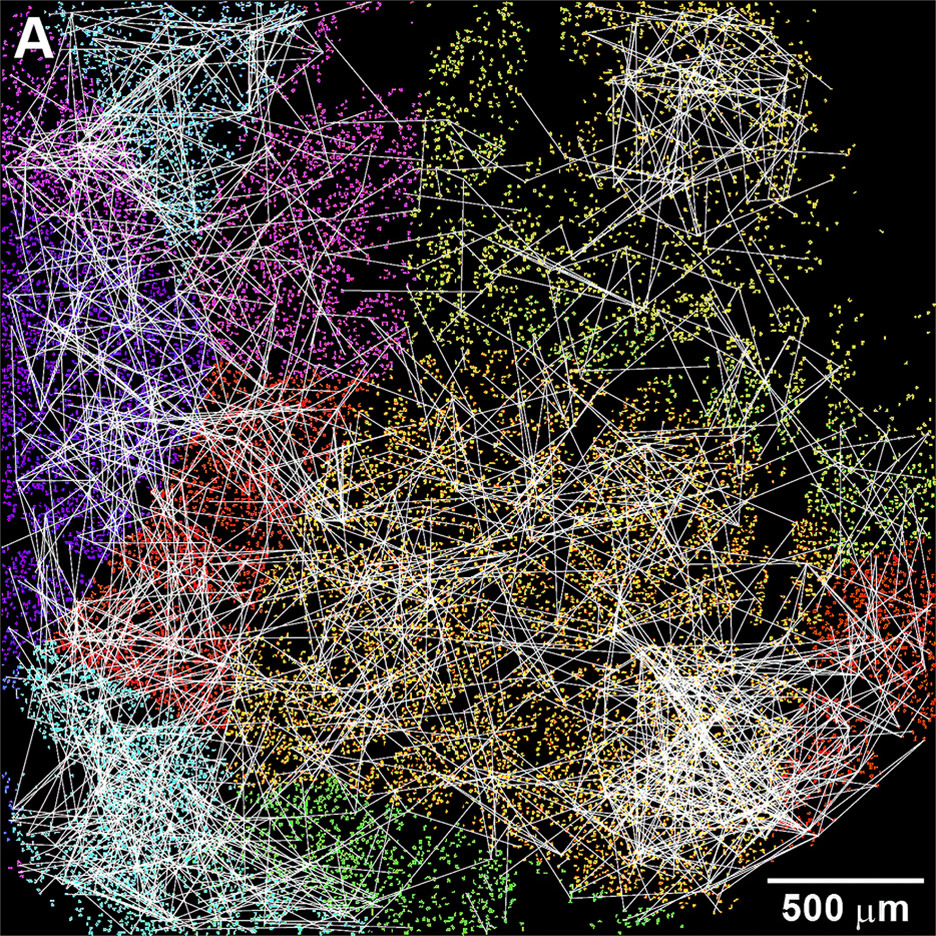

機能的結合が、同一脳領域内クラスターを形成

画像提供:理研脳神経科学研究センター

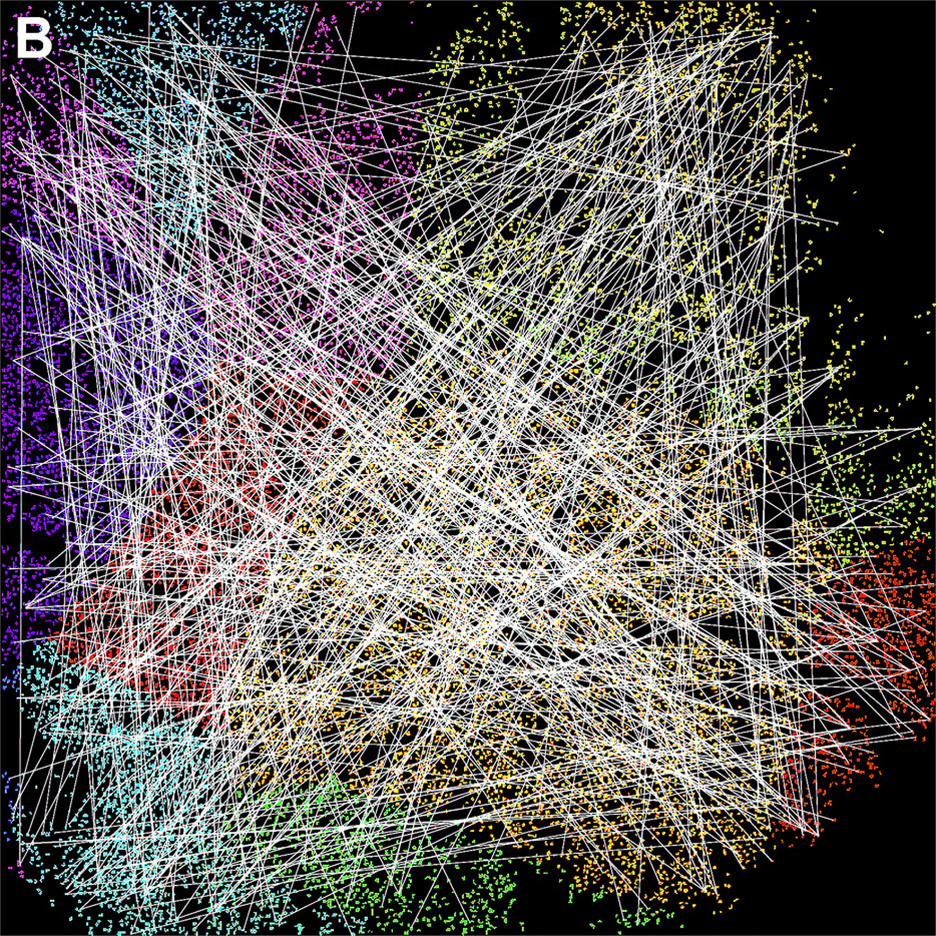

機能的結合が、脳領域を超えてクラスターを形成

画像提供:理研脳神経科学研究センター

村山先生たちはさらに研究を進め、神経細胞像と脳の機能的結合を可視化。それが上の2つの画像です。そして、大脳新皮質が近距離の連携だけでなく、離れた場所の細胞とも連携するという、非常に効率的な情報処理特性を持っていることを明らかにしたのです。また、他の多数の神経細胞と協調的に働くハブ細胞の存在も明らかにしました。これらの発見は世界的にも注目され、脳科学の分野に新たな視点をもたらしました。

「触知覚は脳の基本的な機能ですが、そのメカニズムすらまだ解明できていません。それが分かれば、その先の意思決定や運動、実行などのメカニズムも明らかになると考えます。これからもその解明に取り組み続けます」と、今後の決意を語ってくださいました。

脳の秘密を解き明かすという挑戦に、ニコンの技術はこれからも貢献していきます。