私たちの体を形づくっている細胞は、お互いが連携しながら健全な状態を維持しています。そのために重要となるものが、個々の細胞が放出するメッセージ物質を介したコミュニケーション。しかし、いままでその実態を明確にすることは困難でした。株式会社ライブセルダイアグノシスでは、特殊な観察法でこのメッセージ物質を可視化し、細胞同士のコミュニケーション、いわば細胞の声を聴く技術を開発しました。そこに、ニコンの顕微鏡が貢献しています。

細胞の声を聴くための新しい技術

代表取締役

博士(工学)山岸 舞様

*役職・所属等は取材当時のものです

今回お話を伺ったのは、株式会社ライブセルダイアグノシスの山岸 舞代表取締役です。同社は2019年に設立されたスタートアップ※1企業。その中核となる技術が、LCI-S(Live-Cell Imaging of Secretion activity:生きた細胞の分泌活動のイメージング)です。「ライブセル(生細胞)をダイアグノシス(診断)するという新しい医療の形を創造することが、私たちのミッションです。弊社ではLCI-Sを『細胞の声を聴く技術』と紹介しています」そう語る山岸さん。私たちの体には約37兆個の細胞があるとされ、これらは健康な状態を維持するためお互いが情報をやりとりしています。ある細胞がメッセージ物質を放出し、別の細胞がその物質を受け取ることでさまざまな反応が起こるのです。「どのような種類のメッセージ物質をいつ、どの細胞に伝えるかが健康な体を維持するためにとても重要なのです」と山岸さんは続けます。「LCI-Sは、細胞が放出するメッセージ物質をリアルタイムに可視化し、いわば“細胞の声”を直接知ることができます。この技術は、現在、大阪大学蛋白質研究所で教授を務める原田 慶恵先生たちの発案を原点に、多くの方のご協力のもと具現化したものです」と山岸さんはお話しくださいました。

先導的学際研究機構(兼任)

原田 慶恵教授

*役職・所属等は取材当時のものです

ライブセルダイアグノシスの研究室は、企業の技術支援・研究開発支援・事業化支援を展開する、『埼玉県産業技術総合センター(SAITEC)』の一画にあります。取材の当日、大阪から研究室にいらしていた原田先生にもお話を伺いました。「山岸さんとの出会いは、私が東京都臨床医学総合研究所で研究室を主宰していた2002年ごろで、もう20年以上のおつきあいになります」と語ります。先生はさらに「1995年個々のタンパク質分子の働きを調べることを目的に全反射※2照明を組み込んだ蛍光顕微鏡による、1分子蛍光イメージング※3技術を開発しました。その後、個々の細胞の溶解物から酵素活性を個別に検出する実験や細胞が分泌する抗体を検出する実験への応用を進めました。この実験を山岸さんたちが引き継ぎ、現在のシステムを完成させてくれました」とLCI-Sの原点をお話しくださいました。原田先生はライブセルダイアグノシスの顧問も務めていらっしゃいます。

- ※1スタートアップとは、新しい技術やアイデアによって、起業や新規事業を立ち上げること。主に社会問題を解決することを目的とする。

- ※2全反射とは、光が高屈折率の物質から低屈折率の物質に入射する際、入射する角度が一定より大きいと境界面で光がすべて反射される現象。

- ※31分子蛍光イメージングとは、蛍光によって可視化された一分子を観察し、分子の動きや機能、状態などを観察する手法。

新技術の開発に応えた顕微鏡

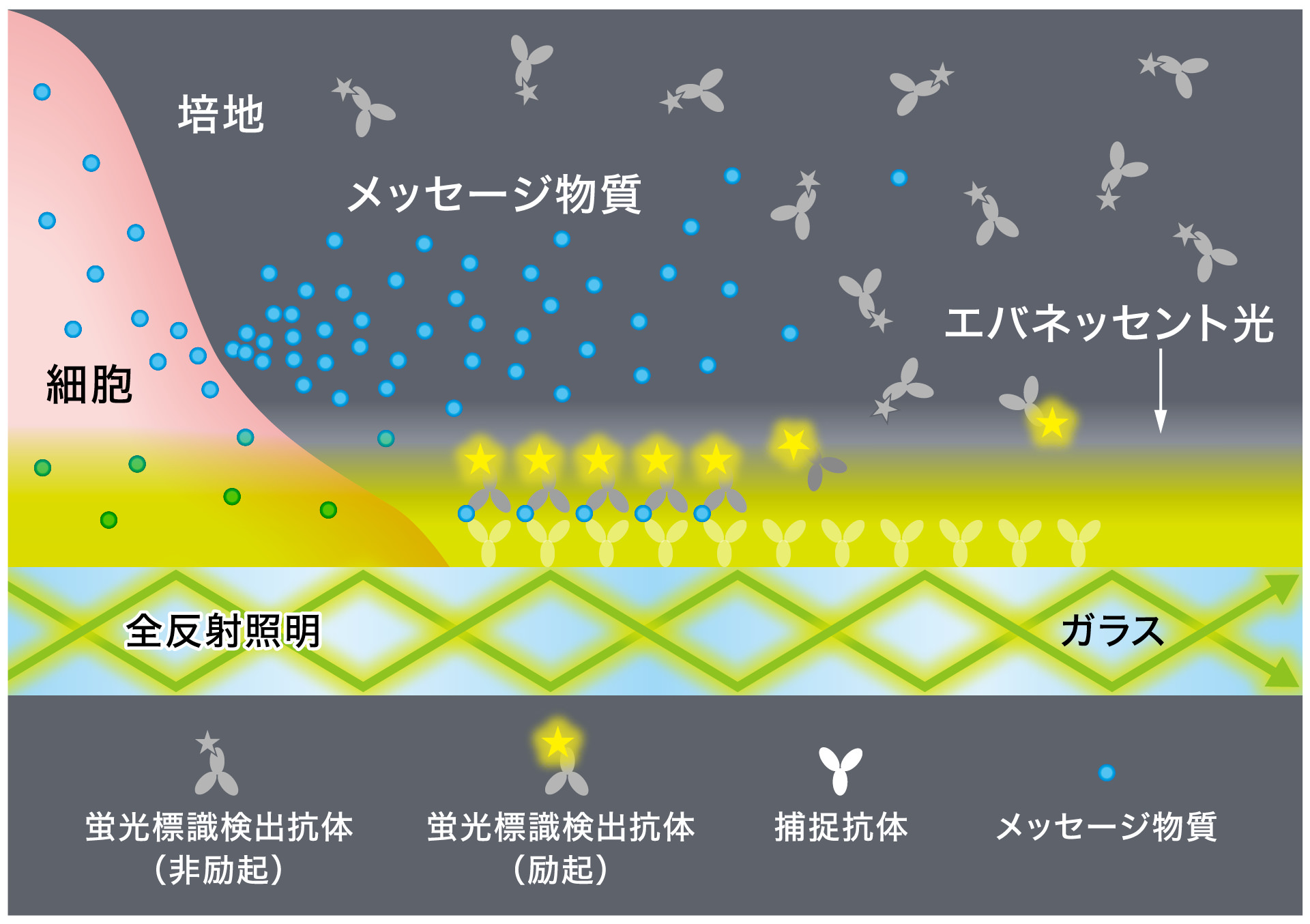

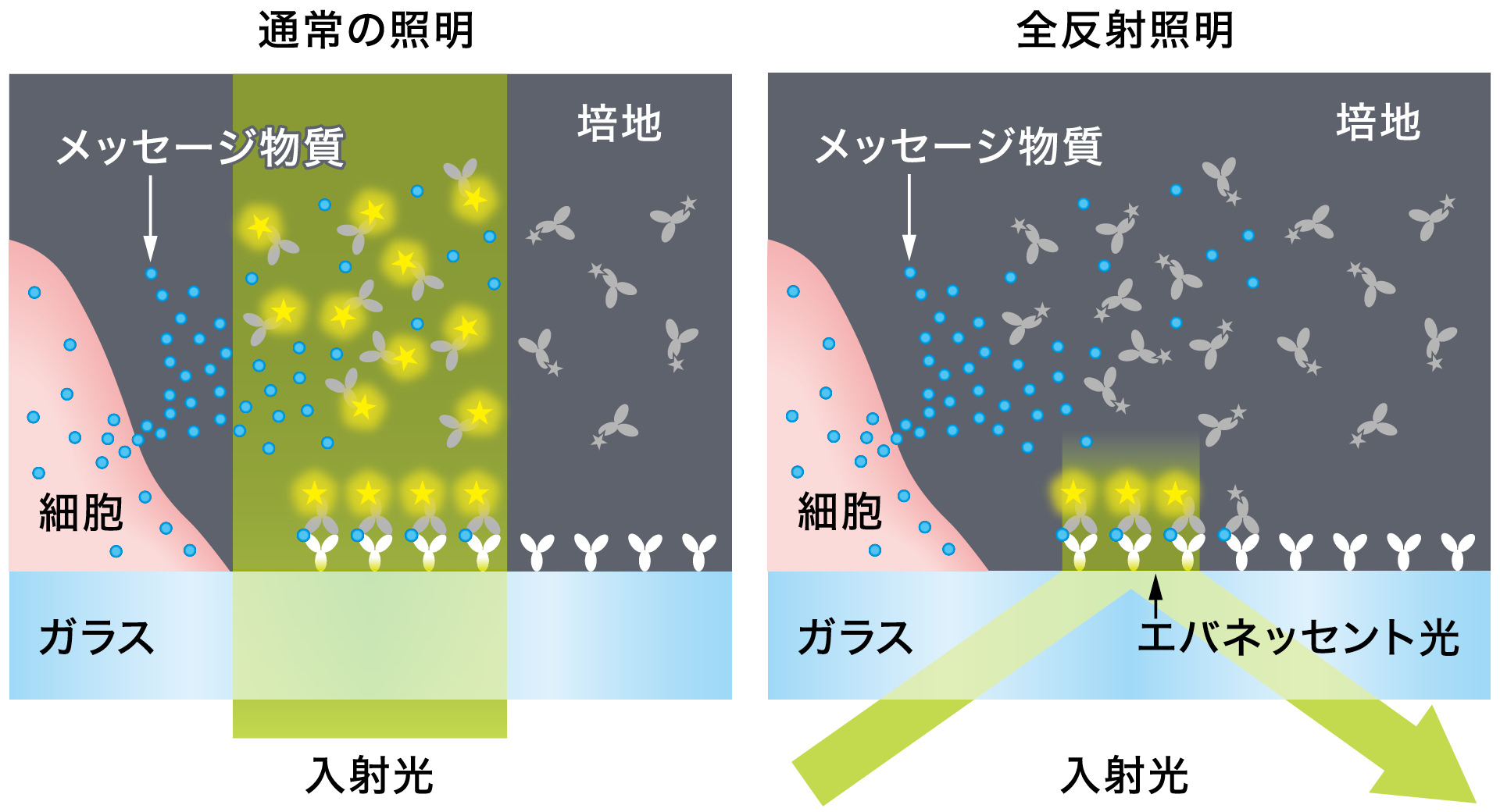

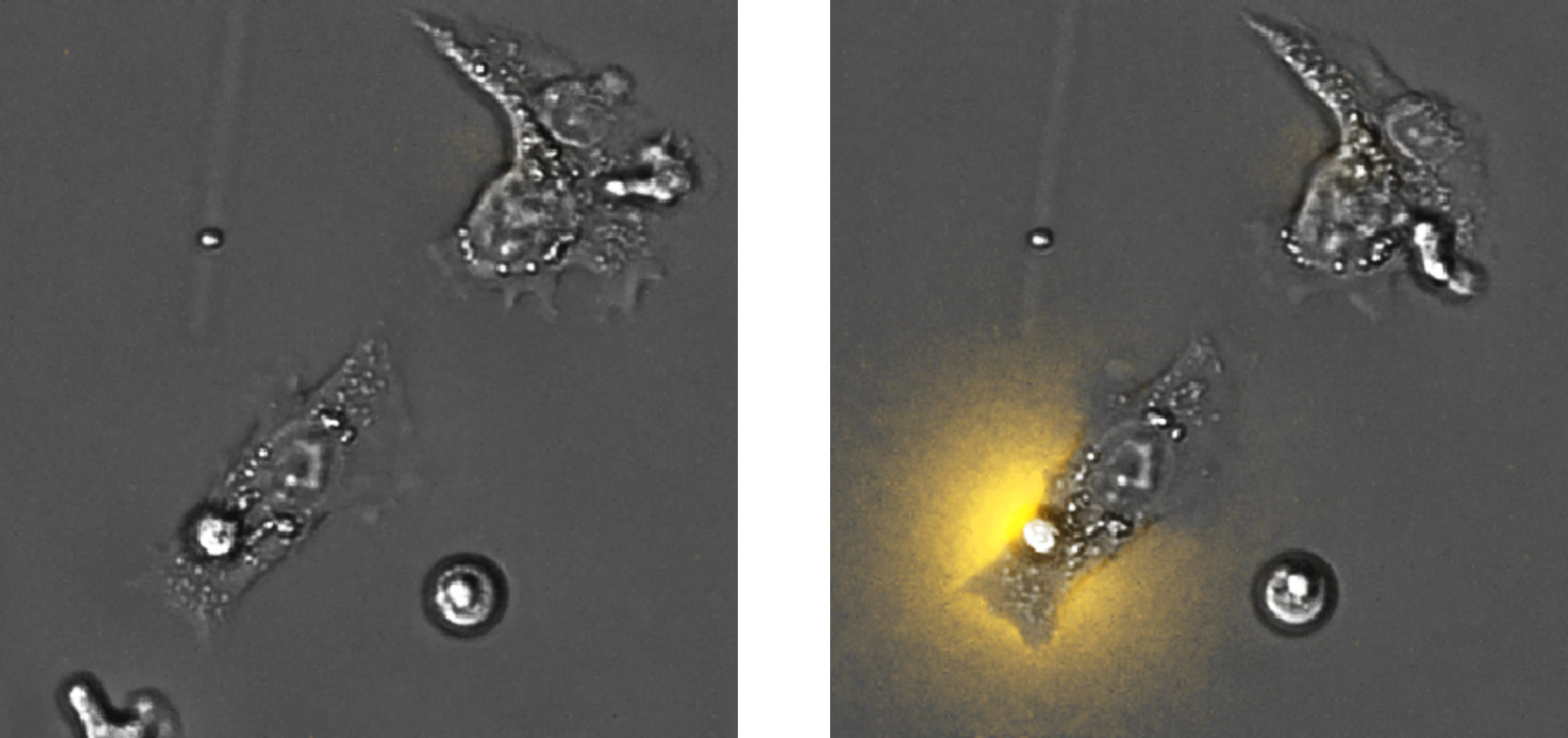

LCI-Sの原理は抗原・抗体検査※1と1分子蛍光イメージングで用いられる全反射照明顕微鏡法の組み合わせです。抗原・抗体検査は細胞をのせたガラスの表面に細胞から放出されたメッセージ物質を捉えて蛍光色素で可視化する方法です。可視化するためにより多くの蛍光色素を添加しますが、見極めたい物質以外の蛍光も検出してしまい判定がしづらくなるため、従来は余剰の蛍光色素を洗い流す必要がありました。一方LCI-Sでは、全反射照明という特殊な方法で蛍光色素に光を当てます。この手法を用いるとエバネッセント光※2という現象でガラス表面からほんのわずかの距離にしか光が届きません。これによって余剰な蛍光色素を洗い流すことなく、ガラス表面付近のメッセージ物質のみを光らせることができるのです。

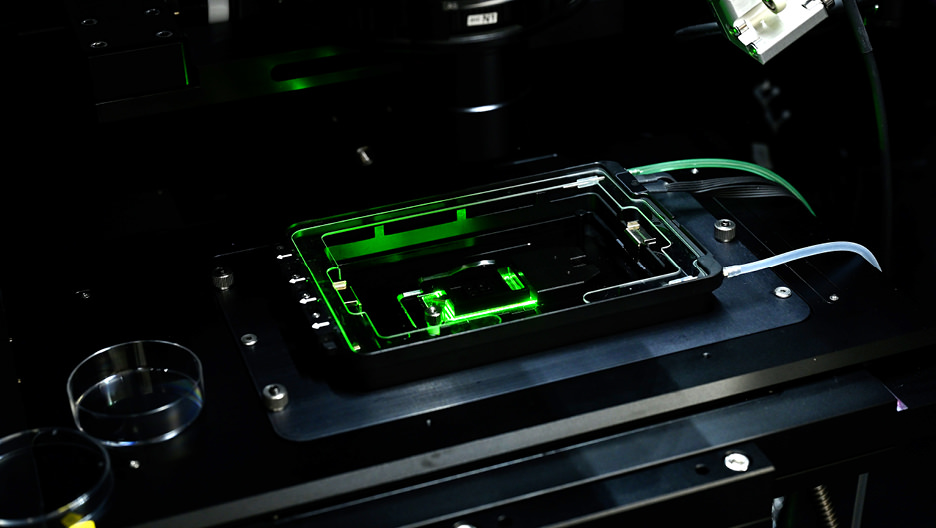

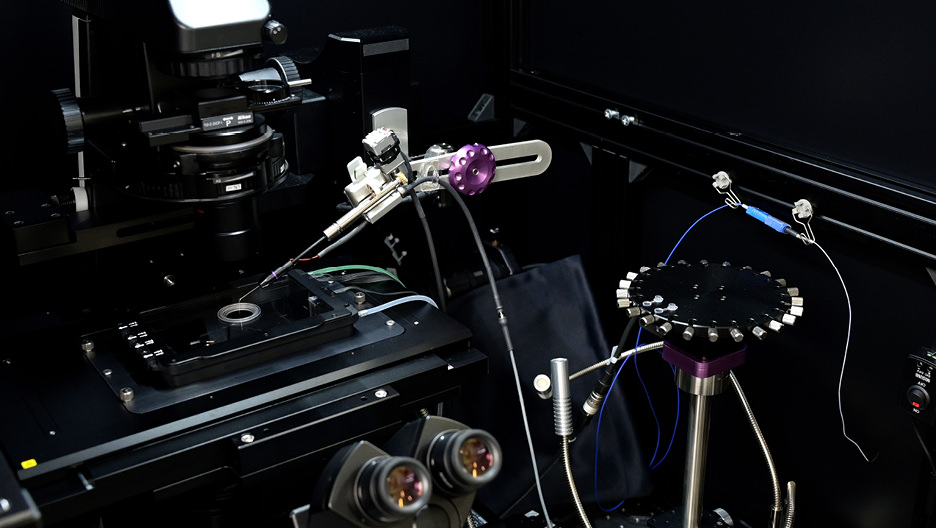

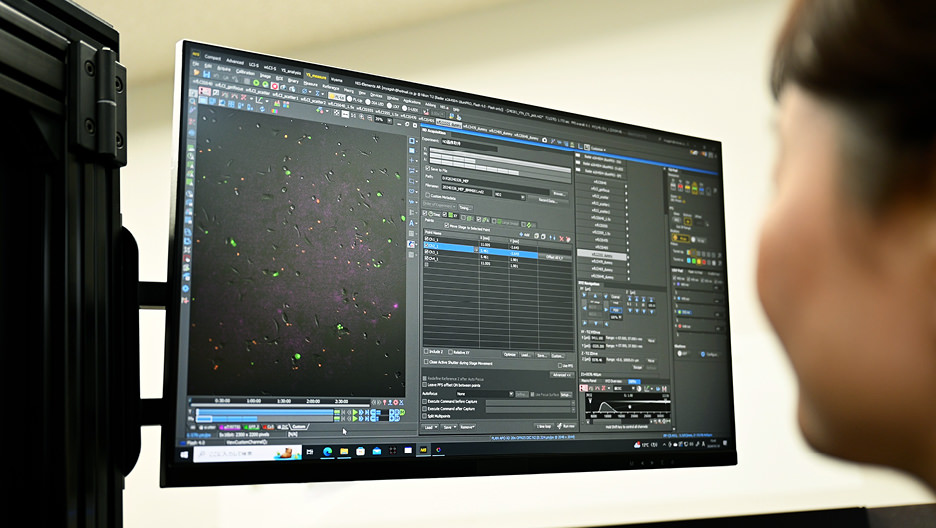

「現在、ライブセルダイアグノシスでは生きた細胞の状態を維持したまま観察を行える、ニコンの研究用倒立顕微鏡、ECLIPSE Ti2-Eをすべての研究・開発のベースにしています」と語る山岸さん。電動式であるため、設定の自動切り替えや自動でステージを制御することができ、複数の観察対象の撮影やタイムラプスによる観察の大きな力となっているそうです。「開発当初は別の顕微鏡を使用していたのですが、2009年ころ、ニコンの顕微鏡を試用した際、画像の取得がとても速かったことに驚いたことを憶えています。また、その後広視野対応もあり、ニコンにしてよかったなと思いました。そのような優れた機能や対物レンズの安定した性能、品質面でのメリットもさることながら、ニコンの担当者さんの対応がとても手厚く、私たちの困りごとや希望にしっかりお応えいただけたことも現在の顕微鏡を採用する大きな決め手になりました」という嬉しい評価をいただけました。大阪にある原田先生の研究室にも同じ顕微鏡システムが導入されています。研究・開発における方向性の検討や問題点が生じた場合の解決などに関して、同じシステムを使うことで認識の共有がしやすく、より素早く的確な対応が可能になるとのことでした。

- ※1抗原・抗体検査とは、抗原と抗体が特異的に強く結合することを利用した、微量な物質の検出や定量を行う検査。

- ※2エバネッセント光とは、全反射条件下において,低屈折率物質側にしみ出る特殊な光。

一人ひとりの健康と幸福のために

最後に、お二人に今後の展望を伺いました。山岸さんは「私たちは現在、LCI-Sがどう医療に貢献できるかの具体例を示すための基礎研究と、LCI-Sをより使いやすくするための機器開発を進めています。たとえば、医療現場で患者さんから採取した細胞を即座に診断できる検査機器としての完成を目指しています。また、LCI-Sは、患者さん一人ひとりの細胞を診断できるため、それぞれの状態に適した精密医療の実現に役立つと考えています」と語ってくださいました。さらに今後、LCI-Sに基づくグローバルスタンダードな評価基準の提供や、検査で得られたデータをクラウド上で分析できるようなプラットフォームの構築も計画しているとのことでした。

そして原田先生は「この技術を使うことで、たとえば炎症やアレルギーを誘導するサイトカインが、活性化された免疫細胞から盛んに分泌される様子など、細胞分泌のありのままの姿を可視化することができます。またLCI-Sは、マウスから採取した細胞やヒト臨床検体細胞、ES細胞、iPS細胞などにも応用できることから、創薬や再生医療などへの貢献が期待されます。今後もLCI-Sの有用性を示す実験を続け、より広くこの技術を活用していただけるように努力していきたいと思っています」とお話しくださいました。

従来になかった技術で、医療や創薬に新たなスキームをもたらし、人々の健康と幸福に貢献していくための活動に取り組む山岸さんたち。その活動をニコンはこれからも、さまざまな顕微鏡技術と人材・サービスを通じて支え続けていきたいと思います。