- ※本ページには、当社の製品についての医療従事者のインタビューが掲載されていますが、当社の製品の効能、効果及び性能を保証するものではなく、また、当該医療従事者が当社の製品を公認し、推せんし、指導し、または選用していることを示すものでもございません。

ライフスタイルの変化にともなう少子化は社会課題のひとつであり、その解決のための生殖補助医療のさらなる発展が期待されています。藤田医科大学東京 先端医療研究センターでは、子供を望む方たちがひとりでも多く、お母さん、お父さんになってもらえるよう、生殖補助医療の臨床と研究・開発に取り組んでいます。その現場で、ニコンの顕微鏡が役立てられています。

先進の生殖補助医療を探求する新たな拠点

リプロダクションセンター 培養室長

藤田医科大学 医療科学部 研究推進ユニット

レギュラトリーサイエンス分野 准教授

生殖補助医療管理胚培養士

医学博士 小林 達也様

*役職・所属等は取材当時のものです

生殖補助医療とは、体外受精を始めとする不妊治療法のこと。日本では現在、約12人に1人※の赤ちゃんが生殖補助医療によって生まれています。今回取材に伺ったのは、藤田医科大学東京 先端医療研究センターです。半世紀以上の歴史を持つ医療系総合大学である藤田医科大学が、次世代の医療ニーズに応えるための新たな拠点として2023年、羽田空港にほど近い天空橋駅に直結する、羽田イノベーションシティに開設しました。同センターは再生医療やがんゲノムなどの研究を推進しており、中でも生殖補助医療に関しては、臨床、研究、そして次世代の医療人を育成するための取り組みを行っています。「私はセンター内の藤田医科大学 羽田クリニックで、胚培養士として働いています。胚培養士は医師の指示のもと体外受精や胚培養などを行います」と語るのは、藤田医科大学医療科学部の准教授も務める小林 達也様。さらに「クリニックの胚培養室では、体外培養の成果に影響するとされる培養液の選定から受精、培養、胚凍結、移植胚の融解などすべての工程で工夫を凝らし、患者さまが少しでも早くご妊娠に近づけるよう努めています」とお話しくださいました。

藤田医科大学東京 先端医療研究センターおよび羽田クリニックで行われている、生殖補助医療の研究や臨床の現場において、胚培養士や医師の活動をサポートしているさまざまな設備や機器。その中で、ニコンの顕微鏡もしっかりとその役割を果たしています。

- ※2023年の政府広報室の作成資料より。(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202309/2.html

)

臨床と研究開発の現場に貢献する顕微鏡

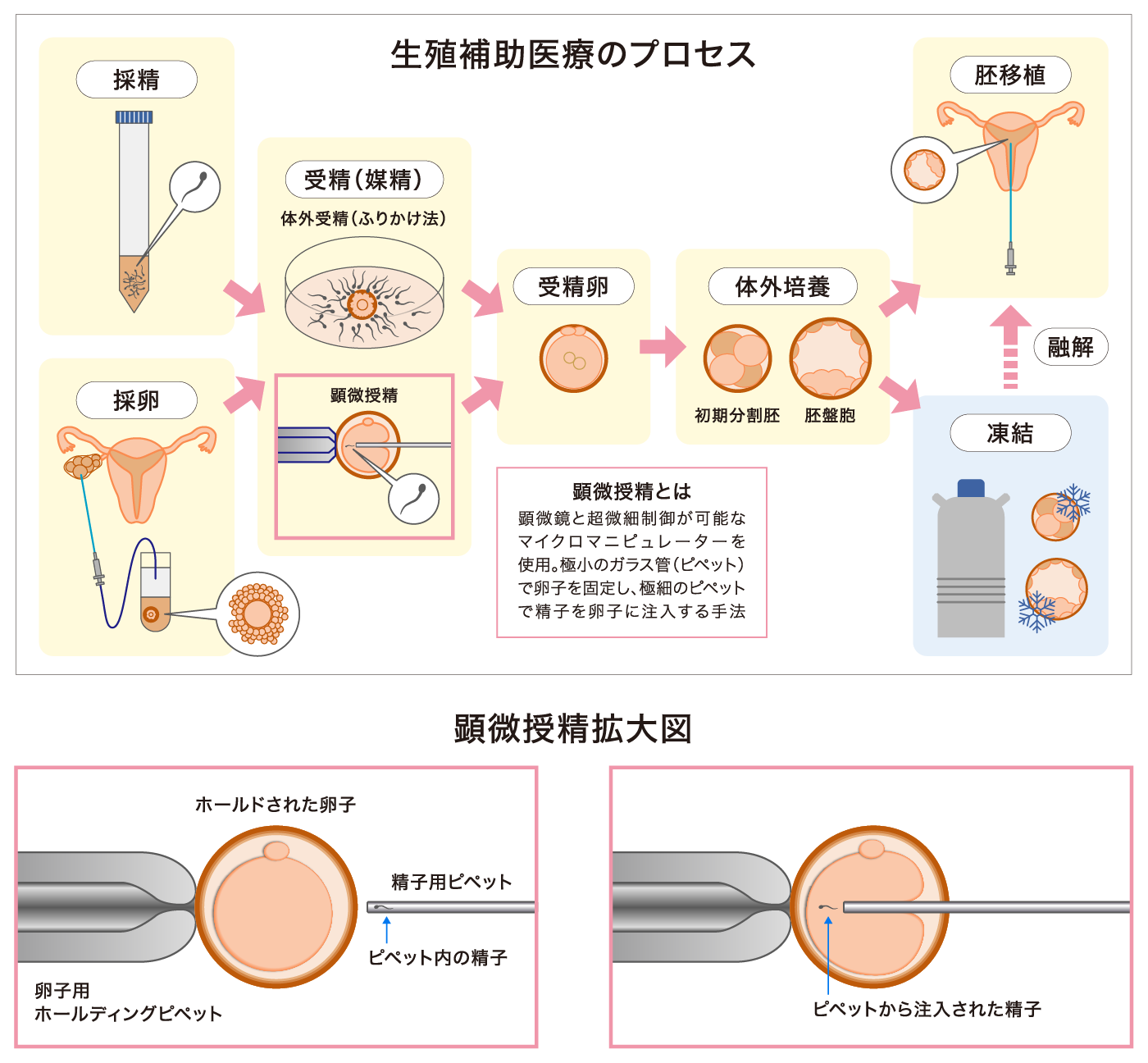

生殖補助医療は、採卵した卵子と採精した精子を体外受精させ、この胚(受精卵)を体外で培養した後に子宮内へ移植する治療です。受精の方法は大きく2通りあり、卵子を入れた培養液に一定数の精子を加え(振りかけ)て、自らの力で受精させる方法を“体外受精”。一方、精子を超微細なガラス管で吸引し、卵子に直接に注入して受精させる方法を“顕微授精”と呼びます。胚は体内を模した環境で培養することで、細胞分裂していき、胚盤胞に成長します。その段階で患者さんの状況に合わせて子宮内に移植します。

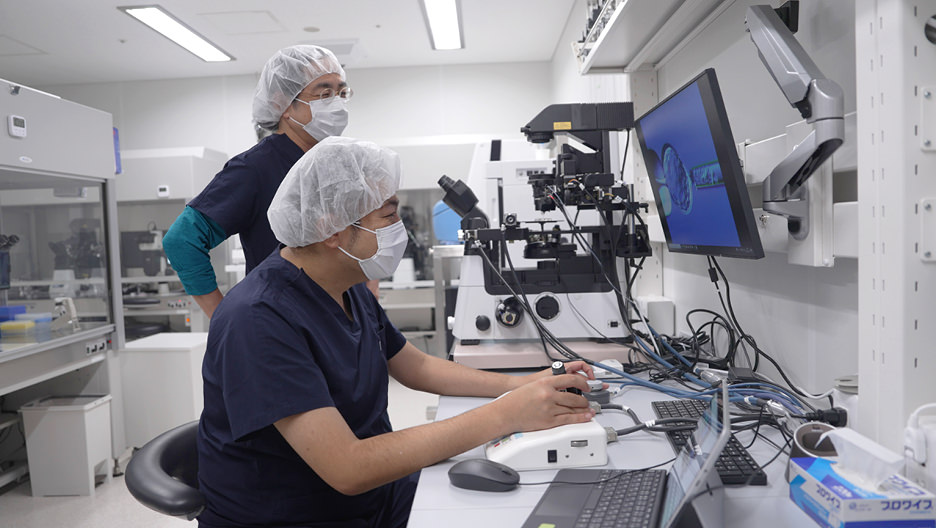

生殖補助医療の多くの行程で、顕微鏡が必要とされます。藤田医科大学東京 先端医療研究センターでは、患者さんの卵巣から採取した卵胞液中の卵子を探すために、ニコンの実体顕微鏡(SMZ18)が使用されています。採精した精子は、ニコンの正立顕微鏡(ECLIPSE Ci)で運動などの状態を観察します。また同センターでは、精子の自動解析装置を導入しており、そのシステムにも正立顕微鏡(ECLIPSE Si)が活用されています。

そして受精(媒精)の段階でも顕微鏡は重要な役割を果たしますが、特に顕微授精においては、卵子と精子を顕微操作できるマイクロマニピュレーターを装着した、ニコンの倒立顕微鏡(ECLIPSE Ti2-I)が使用されています。顕微授精では、卵子、精子に合ったサイズの超微細なガラスの管や針を使って、卵子の固定、精子の吸引、卵子への精子の注入を行います。ECLIPSE Ti2-Iには、卵子の核(紡錘体)をカラー表示できる対物レンズや、精子を高倍率で観察することが可能な対物レンズが装備できます。これらのレンズはそれぞれに適合したフィルターなどが必要です。Ti2-Iは対物レンズやフィルターなどの選択を自動で行えるため、胚培養士の方たちの負担を軽減することが期待できます。

この他にも顕微鏡は研究分野でも役立てられています。「生殖補助医療に関わる胚培養士のワークフロー効率化の確認のため、ニコンのECLIPSE Ti2-Iを活用しています」と小林様。「日本のみならず、世界で生殖補助医療の実施件数は増加していますが、胚培養士の数は圧倒的に不足しています。実験では顕微鏡操作の一部を自動化したECLIPSE Ti2-Iと、全操作が手動である従来の顕微鏡を比較し、顕微授精の時間がどのように減少したかを確認しました。今後は作業負荷の数値化などを行い胚培養士をサポートするための取り組みを続けていく予定です」と語ってくださいました。

生殖補助医療の可能性に挑戦する

生殖工学研究室 室長

医学博士 江藤 智生様

*役職・所属等は取材当時のものです

次世代へ向けた挑戦ついて伺うと「現在、公益財団法人 実中研の江藤様と協力して、胚培養士の人材不足などを解決するため、ニコンのTi2-Uをベースに遠隔操作が可能な顕微鏡とマイクロマニピュレーター※の開発を進めています」とお話しくださいました。実中研は生殖工学の研究、イメージング機器による解析などを行う日本指折の研究機関です。「今後、胚培養士育成のための教育用マニピュレーター※の開発にも挑戦していきます」とのことでした。

最後に、小林様はこう述べられました。「胚培養士は生命の誕生に関わる重要な職業ですが、社会的な認知度は決して高くありません。また、生殖補助医療の技術は、新たな知見や手法が出てくる一方で医学的なエビデンスに乏しいものも少なからずあります。私の夢は、藤田医科大学東京に胚培養士が集い、学び、研究を重ね、この場所が確かなエビデンスを伴った日本の生殖補助医療技術を世界に発信する拠点となることです。胚培養士がもっと認知され、いま以上に活躍できるよう支え続ける大学教員でありたいと思っています」。

社会、家族、ライフスタイルが変化する中で、未来への希望を支える取り組みに挑む革新の拠点。ニコンもその思い、その活動に貢献するため、これからも顕微鏡に関わる技術と人材を磨き続けていきます。

- ※遠隔操作用のコントローラやマニピュレーターは弊社顕微鏡に接続されている状態にはありません。また、研究開発中のもので弊社の製品ではありません。