細胞観察における顕微鏡の構造及び分類

公開:2020.03.11

光学顕微鏡を用いた細胞観察は、培養評価の有力な手法です。その一方で、作業者のスキルやコンディションに左右されることや、目視評価の再現性確保等が課題となっています。これらの課題解決のため、細胞観察装置による自動的な画像取得と画像解析による培養評価が実用化されつつあります。ここでは、細胞観察と画像取得に用いる顕微鏡と撮像装置について、構成と構造別に紹介します。

細胞観察の課題と画像解析技術による評価の有用性

細胞培養(セルカルチャー)において、光学顕微鏡を使用した細胞観察は、培養プロセスが正常に進められていることを確認できる有力な手段です。

光学顕微鏡を用いて作業者が目視で培養細胞の「観察」をすることで、その細胞の状態を評価し、次のプロセスへ進むかを判断します。しかしその判断は目視評価によるものであるため、作業者によって個人差が生じてしまうことがあります。また熟練した作業者であっても、コンディションの変化などで前回と全く同じ目視評価ができるとは限りません。そのため、正確に細胞を評価し、適切な判断を行うためには、長年の経験が必要となります。

近年、培養細胞は基礎研究だけでなく、創薬スクリーニングや安全性評価、さらには再生医療などへの応用が広く期待されており、培養結果の再現性や熟練した作業者の確保などが課題となっています。そのため、個人の目視評価に代わる、客観的で安定的な評価手法が求められています。

コンピュータの技術革新により、現在では「画像取得および解析」の技術も飛躍的に発展しています。そのような画像解析技術を用いることで、細胞の状態を画像データとして取得して解析し、細胞の形態やその変化、動きといった情報を数値化・可視化できるため、定量的で客観的な評価が可能となります。

こうした技術の進化は、従来の顕微鏡観察での目視評価に代わり、細胞観察装置による自動画像取得と画像解析による培養評価を実現化しました。客観的で再現性ある評価方法を使うことにより、安定した品質の細胞を培養できるようになるとともに、作業者のスキルや経験に依存することなく評価を行うことができるため、作業者の教育も効率的に行うことが可能です。

画像解析に必要な顕微鏡の構成

細胞の画像データにより定量評価を検討する場合、撮影した画像が元データとなって画像解析が行われます。そのため、撮像した画像の画質が重要になることは言うまでもありません。画質に影響を及ぼす要因は複数あり、得られる画質はこれらの複合的な組み合わせが影響します。作業者が画質を担保するためには、それぞれの要因を正しく理解し、適切な対応を行なった上で画像取得をする必要があります。

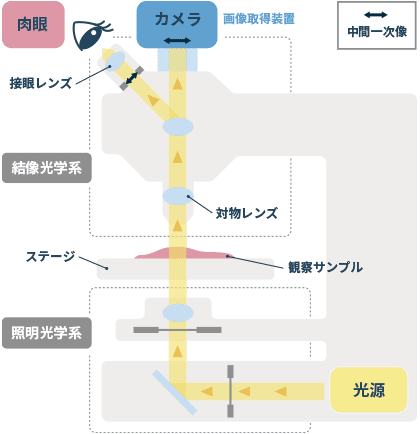

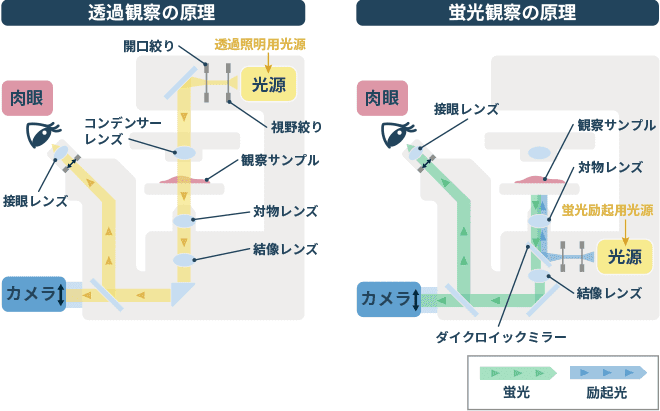

顕微鏡は数多くの部品を目的に応じて組み合わせる、モジュール方式で作られています。最適な画質を得るには部品ごとに適切な設定が必要であり、適切な設定を行うためには顕微鏡の構成について理解しておく必要があります。そこでここでは、主な構成部品ごとに簡単に説明します。標本の照明側を照明光学系、標本以後を結像光学系と呼びます。

光源

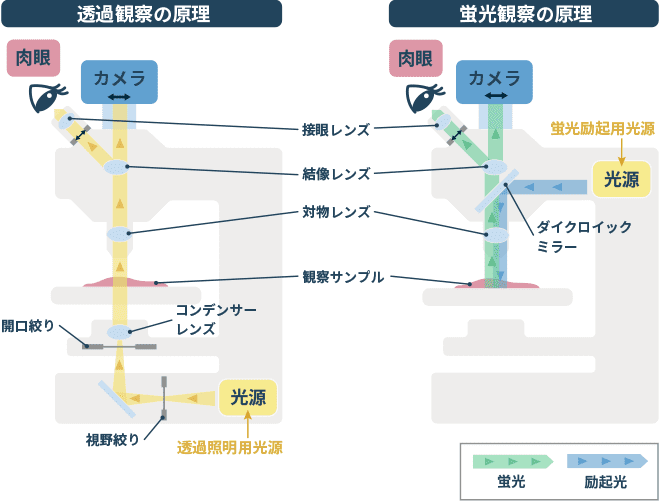

透過観察用にはハロゲンランプ、あるいはLED、蛍光励起用の水銀ランプを使用することが多く、共焦点顕微鏡用にはレーザーを使います。細胞は光に対して弱いので照明強度には注意が必要です。

照明光学系

色調整フィルター、輝度調整NDフィルター、開口絞り、視野絞り、コンデンサー等から構成され、観察方法に最適な照明光束になるよう調節します。

また、微分干渉観察の場合は光線分割のプリズム、位相差観察の場合は位相リングを別途挿入します。

対物レンズ

対物レンズの性能を決めるのは、倍率、開口数、浸液、色収差(色のにじみ)、像の平坦性、等であり各社さまざまな仕様のレンズがラインナップされています。明るさや解像度は、倍率ではなく開口数と屈折率で決まります。高い解像度が必要な場合は、高い開口数を得られる屈折率の高い水浸、油浸など浸液が使われたレンズを対物レンズとして使用します。一般に視野サイズと解像度は相反関係にあります。

また位相差観察には内部に位相膜を配した専用レンズを使います。微分干渉観察の場合はレンズ取付レボルバーに光線合成のプリズムを挿入します。一般的に高倍率のレンズは作動距離(レンズ先端と観察容器との空間)が短いため、倒立顕微鏡は培養容器の底板の厚みにより使えない場合があります。またスフェロイドなど3次元的な標本を観察する場合は被写界深度も検討が必要です。

ステージ

スライドガラス、ディッシュ、フラスコ、ウエルプレートなどの標本容器を固定します。また生細胞のイメージングを行う場合は、インキュベータを設置し、温度、湿度、CO2濃度を制御して細胞の活性を維持します。

画像取得機器

目視のほか、画像取得と保存のためにCCDやCMOSなど、光エネルギーを電気エネルギーに変換する撮像素子を用いた顕微鏡専用デジタルカメラを用います。画素数や感度が重要な選択要素です。カメラにはモノクロカメラとカラーカメラがあり、画素ごとに色フィルターがついていないモノクロカメラは感度が必要な場合に使われます。カラーカメラでは色の再現性が重要です。また共焦点顕微鏡ではスキャナーとディテクタを用いて画像を取得します。

関連リンク

上記のような原理の撮影装置により取得した画像データから欲しい情報を取り出したり加工したりする画像解析技術について、培養細胞のケースに当てはめて分かりやすくご紹介します。また、画像解析をより円滑に進めやすくするための撮影時の留意点などもご紹介します。

細胞画像における画像解析画像解析に適した細胞の位相差画像撮影において留意すべきポイント画像解析に必要な顕微鏡の、構造による分類

正立顕微鏡

正立顕微鏡の外観例

標本に対し照明光がステージ下より照射され、対物レンズが上部に配置されていて上から観察するタイプの顕微鏡です。観察対象は多くの場合スライドガラスによる固定標本ですが、一部生体標本に対して直接対物レンズを水浸させて観察するタイプの観察方法もあります。顕微鏡の部品構成を変えることにより透過観察にも蛍光観察にも対応できます。蛍光観察ではレンズを介して励起照明を行い発生した同じ対物レンズで蛍光を捕捉します。

正立顕微鏡の光学原理図

倒立顕微鏡

倒立顕微鏡の外観例

光学的配置は正立顕微鏡と等価ですが、全体をさかさまにし、ステージ上部から標本を照明し、ステージ下に配置された対物レンズによって下方から観察するタイプの顕微鏡です。観察対象はスライドガラスに固定標本も観察できますが、培養細胞を入れたシャーレでの観察に使われます。再生医療等製品の製造工程において一般的に使用されています。正立顕微鏡と倒立顕微鏡は同じ対物レンズを使うことができます。顕微鏡の部品構成を変えることにより透過観察にも蛍光観察にも対応できます。蛍光観察ではレンズを介して励起照明を行い発生した蛍光を同じ対物レンズで捕捉します。

倒立顕微鏡の光学原理図

実体顕微鏡

実体顕微鏡の外観例

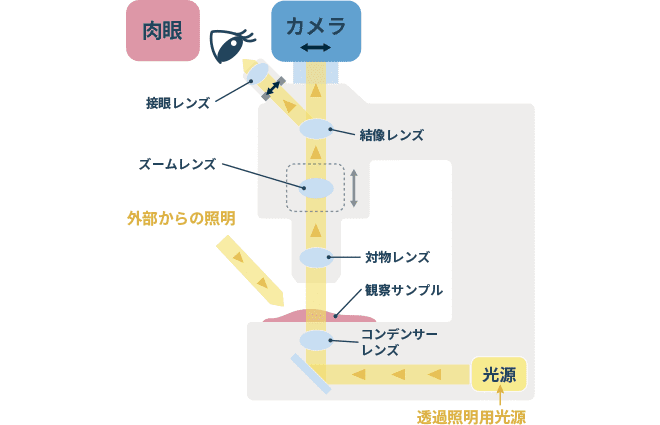

正立顕微鏡と同様に標本を上から観察する顕微鏡です。英語でStereo Microscopeと言われるとおり、2つの光路をもっており目視では標本を立体的に観察することができます。また対物レンズは正立顕微鏡や倒立顕微鏡用とちがって大きなサイズで広域を観察することが可能です。標本に微細な操作を行なう場合に適しています。

実体顕微鏡の光学原理図

共焦点顕微鏡

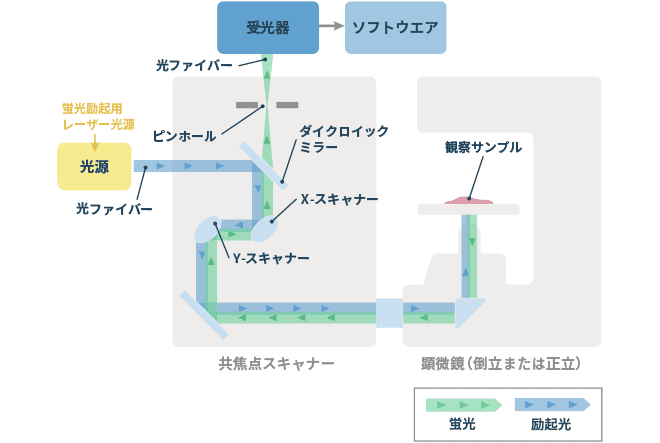

共焦点顕微鏡とは主にレーザー光源、共焦点スキャナー、外部受光器そしてそれらを制御するコンピュータとソフトウエアで構成される顕微鏡で、コンピュータによりレーザー光線をスキャンして画像を得る大がかりなシステムです。顕微鏡部分の構成は正立顕微鏡、倒立顕微鏡のいずれでも可能で、目的に応じて使い分けします。

共焦点顕微鏡の外観例

共焦点顕微鏡はレーザーを光源に用い、受光器にピンホールを設けることにより蛍光観察で光学的に断面像を取得することが可能です。励起光を照射する蛍光顕微鏡をベースに光路中スキャナユニットを配置し、レーザー光源は標本上で焦点を結ぶように設計され、その点で標本をXYスキャン(走査)します。発生した蛍光は対物レンズで取得され、スキャナーに戻した後、外部の受光器で輝度情報を取得します。受光器はあるタイミングでの輝度値を得るだけで、その情報に基づいてデジタル画像の各画素に輝度を割り振りって画像取得します。受光器の前には焦点面と共役の位置にピンホールが設置されており、標本上の焦点の情報がピンホール位置で再び焦点を結ぶことで通過します。焦点以外の深度からきた光はピンホール位置では焦点を結んでいませんから、ほとんどの光はカットされます。結果的に焦点位置の輝度情報だけが獲得できます。

共焦点顕微鏡の光学原理図

あるXY平面をスキャンしたら物理的にZを移動させて複数枚の画像を取得して合成することで3次元画像を構築することができます。試料の厚さの影響を除く事ができるため、細胞の内部構造の観察に適しています。

意外と知らない生物顕微鏡の使い方:使用前調整や、清掃方法をガイド!

生物顕微鏡を正しく安全に使えていますか?

作業者ごとに合わせた使用前調整や、仕様ごとや定期的な清掃・消毒方法をチェックシート形式でご提供します。